构建互联网的信任基石:TLS与数字证书技术探源

互联网加密技术发展至今,已构建起基于TLS协议的加密与信任机制。然而,这一成果并非一朝一夕达成。人们在“发明加密算法—发现缺陷—改进—新的发明”的循环中历经多轮迭代,才形成了当下互联网上被广泛认可的信任机制。下文将对这一过程展开详细阐述。

对称加密

对称加密是人们最直接能想到的加密手段。简单地说:就是有一个密钥,它可以加密一段信息,也可以对加密后的信息进行解密,和我们日常生活中用的钥匙作用差不多。

经典的对称加密算法

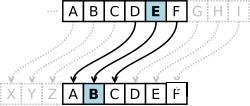

Caesar Cipher(凯撒密码)

假设我们用一个“数字”当作密钥,比如 3。 加密时,把每个字母在字母表中的位置往后移 3 位:

- A → D, B → E, C → F ...X → A, Y → B, Z → C

解密则反之。

虽然凯撒密码很弱,但它展示了对称加密的核心概念:

- 双方事先共享同一个密钥。

- 用密钥的规则改变数据。

- 反向操作用同一个密钥恢复数据。

现代对称加密(AES、ChaCha20)本质上也是这样,只不过它们:

- 用的是复杂得多的数学运算(代替“字母平移”)。

- 密钥位数长得多(128 位、256 位等),防止暴力破解。

谍战剧《潜伏》中余则成每天深夜都会收听电台的指令,也就是一串数字,然后对应着一本书来翻译电文的具体意思。本质上,也是一种对称加密。

对称加密的缺陷

最大的问题就是这个密钥怎么让传输的双方知晓,同时不被别人知道。

如果由服务器生成一个密钥并传输给浏览器,在这个传输过程中密钥被别人劫持到手,那么对称加密就不再安全。

非对称加密

非对称加密算法中,将密钥有两把,一把叫做公钥、一把叫私钥,用公钥加密的内容必须用私钥才能解开,同样,私钥加密的内容只有公钥能解开。私钥无需外传,因此就有效地避免了密钥传输的问题。

Web服务器将私钥自己保存,将公钥公开给所有客户端。就充分保障了客户端-->服务器这个方向的数据安全。

经典的非对称加密算法-RSA

RSA是非常经典的非对称加密算法,下面结合例子说明RSA算法:

- 选质数

p=61, q=53n = 61×53 = 3233φ(n) = (p-1)(q-1) = 60×52 = 3120

- 选

e = 17与φ(n)互质 求 d,满足 (17×d) mod 3120 = 1,解得 d = 2753 公钥:(e,n) ,即(17, 3233),私钥:(d, n),即(2753, 3233)

- 明文

m=65,加密:c = m^e mod n = 65^17 mod 3233 = 2790

- 解密:

m = c^d mod n = 2790^2753 mod 3233 = 65

非对称加密的缺陷

非对称加密相比于对称加密,性能消耗高。粗略来讲,非对称加密的性能比对称加密的性能差若干个数量。

对称加密:AES-256:1–3 GB/s(现代 CPU,如 Intel AES-NI)

非对称加密:RSA-2048:约 1,000–5,000 次操作/秒(单线程,现代 CPU)→ 约 0.2–1 MB/s

正因为性能上的瓶颈,限制了非对称加密的使用场景 -- 不可能用在数据面的传输加密中。

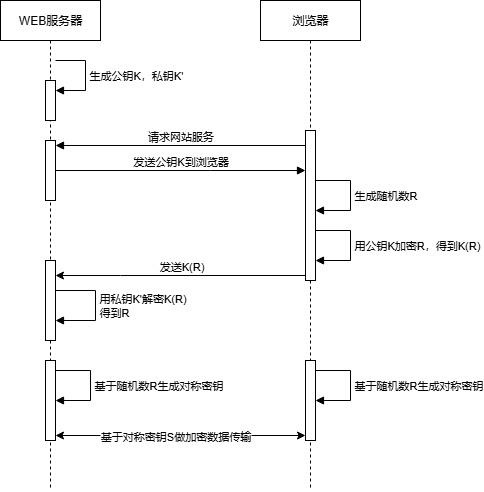

对称加密+非对称加密共同使用

方案

从上面的分析得知,非对称加密的优势在于密钥不泄漏,对称加密的优势在于性能高。于是,人们想出一种方案,综合了这两种算法的优势:用非对称加密来交换对称加密的密钥,保证对称加密的密钥不泄漏,然后用对称加密的密钥做数据传输。方案流程是这样的:

思考题:上图中的随机数R由客户端生成,在客户端加密,由服务器解密。不能由服务端生成,服务端加密,客户端解密。这是为什么?

方案缺陷

对称加密+非对称加密的方案也不完美。

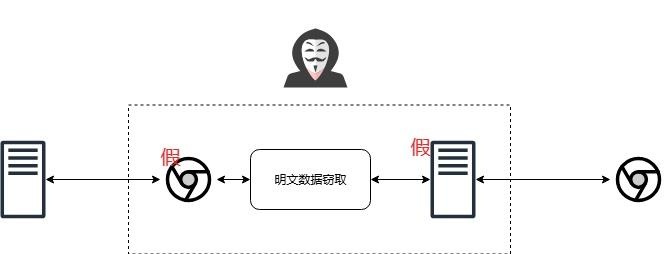

缺陷一:中间人劫持

如果在数据传输过程中,有中间人劫持了数据。

- 中间人对上游的服务器,扮演成一个浏览器

- 中间人对下游的浏览器,扮演成假的web服务器。

- 对上游和下游都分别执行上述的“对称加密+非对称加密共同使用”的算法流程

这样在双方都不会发现异常的情况下,中间人通过一套“狸猫换太子”的操作,掉包了服务器传来的公钥,进而得到了对称密钥。

能够让中间人达成这种目的的根本原因是:浏览器无法确认收到的公钥是不是真实网站的。

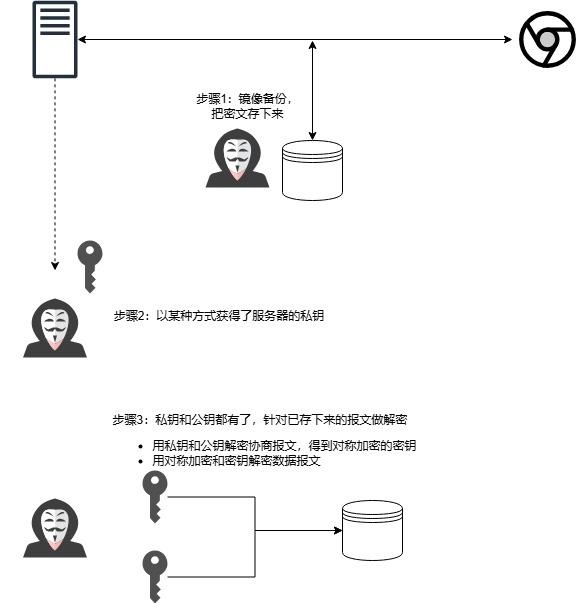

缺陷二:前向安全性

前向安全性特指在长期密钥(Long-term Key)被泄露的情况下,过去所进行的加密通信依然安全,攻击者无法解密之前的通信内容。

简单来说,即使你现在的密钥被盗了,你以前的聊天记录也不会被翻出来看。

前向安全性缺陷:

- 用于数据加密的会话密钥(对称加密)通过 RSA(非对称加密) 加密传输。

- 如果服务器私钥被泄露,历史上所有用该私钥加密过的会话密钥都可以被解密。

其攻击方式为如下三个步骤:

数字证书

数字签名

为了解决上述中间人劫持的问题,我们就要尝试“证明网站A是真的网站A”的问题。因此引入了互联网空间中的“身份管理局” -- “CA机构”。CA机构为网站颁发的“身份证”,就是数字证书。持有数据证书的网站,才是“真网站”。

数字证书如何保证在传输过程中不被篡改,如何证明数字证书本身的真实性?使用的技术叫“数字签名”。

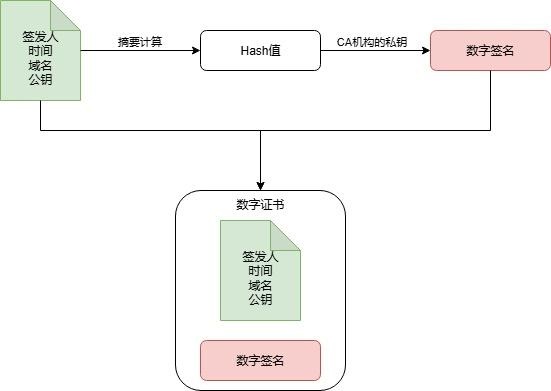

WEB服务的供应商去CA机构处登记,把自己的公钥、名字、域名等信息报上去,CA机构拿到这些信息,计算一个Hash值,然后再用CA机构的私钥把Hash值加密,加密后的结果就是数字签名。

登记的信息和这个数字签名合在一起,封装了一个新的文件发给WEB服务的供应商,登记就完成了,而这个新的文件就是数字证书。

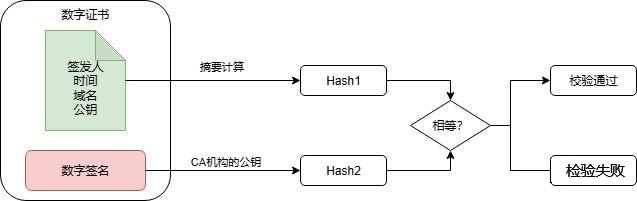

浏览器在拿到证书后,把证书里面的信息也计算一遍Hash。再用CA机构的公钥把证书里的数字签名进行解密,得到CA机构计算的Hash,两个一对比,就知道这证书是不是公证人签发的,以及有没有被篡改过了。

信任链

一家CA机构业务量太多忙不过来,于是,在CA机构在全球各地建立了它的代理机构--子CA。子CA的数字证书由它的上级CA签发。

证书之间的认证也不止一层,可以A信任B,B信任C,以此类推,这就是信任链。也就是一连串的数字证书,由根证书为起点,透过层层信任,使终端实体证书的持有者可以获得转授的信任,以证明身份。

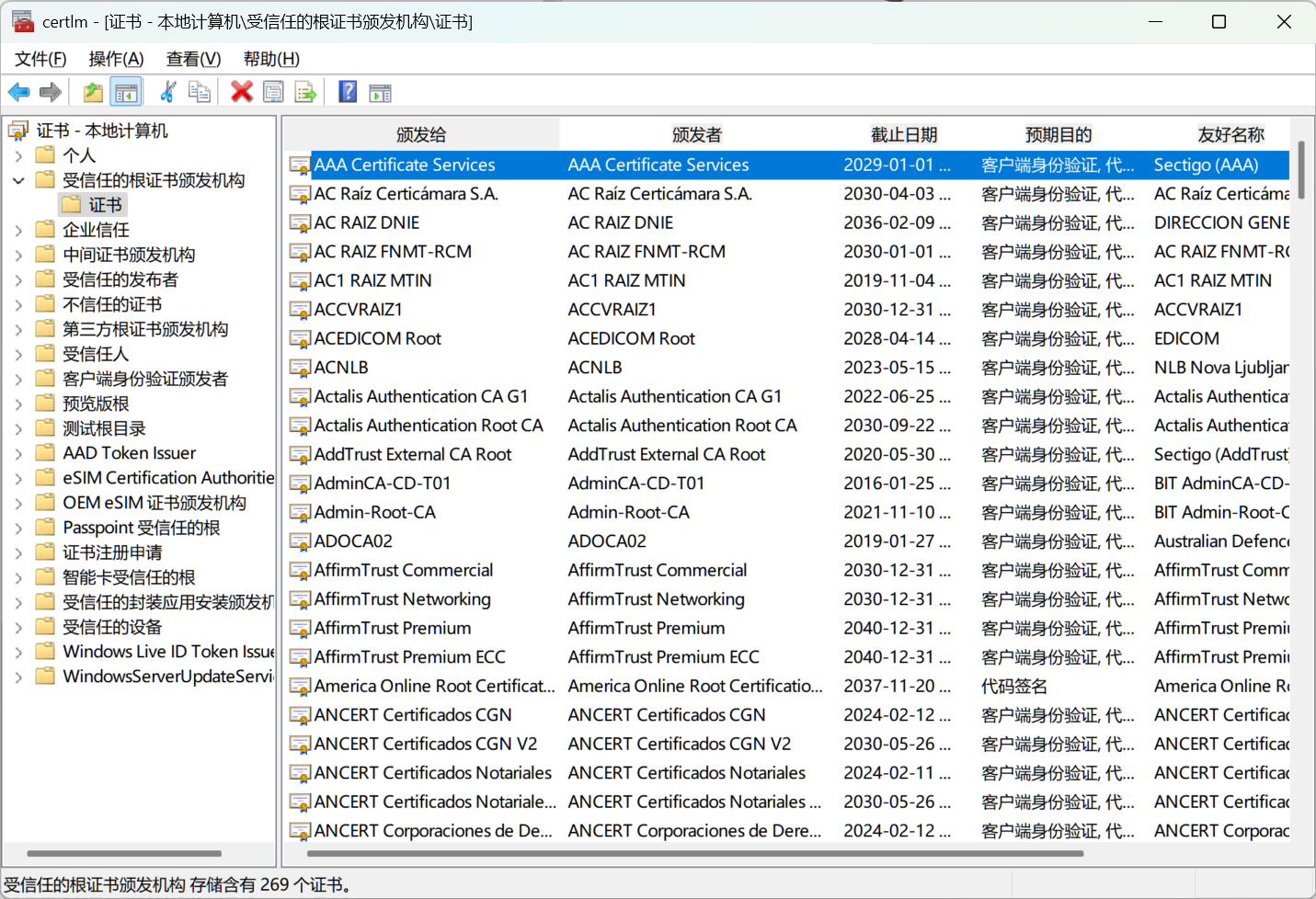

通常OS或浏览器都会预置世界上大家普遍认可的根证书。

OS预置的证书

"楚狐在线"的证书信任链

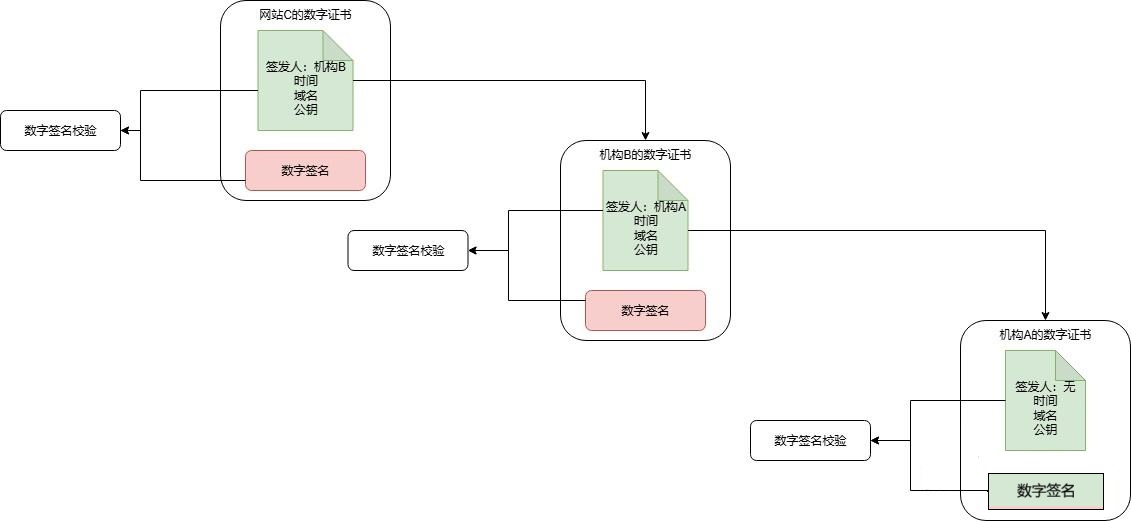

假设如下场景,来解释一个浏览器收到数字证书后的校验过程:

- CA机构A,签发数字证书给CA机构B

- CA机构B,签发数字证书的网站C

- 一个终端中,只安装了CA机构A的数字证书,未安装CA机构B的数字证书。这时,终端访问网站C...

拿到了网站C的数字证书。但终端中没有CA机构B的证书,那么终端会如何校验网站的身份?

步骤1:建立信任链

建立信任链的关键是获取机构B的证书,一般有两种来源:

- 终端在访问网站C时,在TLS协商过程中,除了下发网站C的证书外,也同时下发机构B的数字证书。发送完整证书链是业界的最佳实践。

- 使用 AIA(Authority Information Access)扩展字段,从证书里指向的 URL 下载 CA B 证书,再继续验证。(较少使用这种来源)

步骤2:校验证书

用上级机构的公钥校验被验证证书的数字签名,逐级校验证书的有效性。

地缘政治中的数字证书信任链问题

从上文可以看出,CA机构有很大的权利。根CA只要撤销一个二级CA的证书,就会导致由二级CA签发的数字证书全部失效。

当前的通用的SSL证书信任根CA:

| Rank |

Issuer |

Usage |

Market Share |

| 1 |

Let's Encrypt |

59.90% |

63.70% |

| 2 |

GlobalSign |

21.00% |

22.40% |

| 3 |

Sectigo |

5.60% |

5.90% |

| 4 |

GoDaddy Group |

3.90% |

4.10% |

| 5 |

DigiCert Group |

3.10% |

3.30% |

以上根CA中,没有任何一家是中国机构。

这里就存在风险了,这些机构可能因地缘政治的考量,撤回中国的某一CA或中国的某关键网站的数字证书。这就会导致关键网站的访问出现问题。

最直接的后果是:浏览器访问被撤回证书的网站,会弹出风险提示,需要访问者自行承担风险。继而导致访问者无法得知自己访问的是“真网站”还是“假网站”,让中间人可以盗取访问者向网站发送的信息。

但是,也不用太担心。国家已经替你考虑过这个问题了。中国已建立自主根CA体系:

| 机构名称 |

中文全称 |

成立时间 |

典型根证书 |

预装范围 |

| CFCA |

中国金融认证中心 |

2000 |

CFCA EV ROOT |

鸿蒙OS、统信UOS、Chrome(v89+) |

| SRCA |

上海数字证书认证中心 |

1998 |

SHECA Government Root CA |

全国政务系统 |

| GDCA |

数安时代科技股份有限公司 |

2003 |

GDCA TrustAUTH R5 ROOT |

Windows信任库(v1809+) |

| WoSign |

沃通电子认证服务有限公司 |

2012 |

WoSign China |

2020年被Chrome移除信任 |

| China Internet Network Information Center (CNNIC) |

中国互联网络信息中心 |

1997 |

CNNIC ROOT |

2015年因中间人攻击争议被部分移除信任 |

国内的根CA也在大量的终端上预装。这意味着由这些CA发布的证书在指定的终端上都会被认可。

- CFCA(中国金融认证中心):预装在鸿蒙OS、统信UOS等国产系统

- SRCA(上海数字证书认证中心):政务系统专用

- GDCA(数安时代):通过微软根证书计划加入Windows Trust Store

另外,在国家关键系统中,已广泛采用国密系统。国密系统使用的SM2算法证书,但信任链锚定国内根CA。

DH算法

DH算法主要是为了解决“对称加密+非对称加密共同使用”前向安全性问题。

产生前向安全性问题的本质原因是:对称密钥(确切地说,是用于产生对称密钥的关键元素--随机数)通过非对称加密的方式传输给对方。这导致一旦私钥泄漏,就可以解密历史抓包文件,得到对称密钥,继而解密报文。

是否有一种即使私钥泄漏,也不用担心对称密钥被拿到的算法?

基于Ephemeral Diffie-Hellman(DHE/ECDHE) 的密钥交换:

- 客户端和服务器协商一个临时的密钥对。

- 会话密钥不是通过私钥解密得到的,而是通过 DH 协议动态计算出来的。

- 这些临时密钥在每次连接中都是不同的,且永远不会通过网络发送。所以,你就算拥有服务器证书和私钥,也拿不到用于解密的会话密钥!

ECDHE算法说明:

- ClientHello(客户端发送)

- 指定支持的加密套件

- 发送一个随机生成的临时椭圆曲线公钥(g, n)

- 比如:客户端生成

x_c, X_c = g^x_c mod n 并发送 X_c

- ServerHello(服务器响应)

- 选择加密套件

- 也生成一个 临时的椭圆曲线公钥(g, n)

- 比如:服务器生成

x_s, X_s = g^x_s mod n 并发送 X_s

- 双方使用对方的公钥 + 自己的私钥计算共享密钥

- 客户端:

Z = (X_s)^x_c mod n

- 服务器:

Z = (X_c)^x_s mod n

Z = g^x_c^x_s mod n- 利用 Diffie-Hellman 原理,计算结果一致但无中间泄露

- 基于共享密钥 Z 再生成实际会话中使用的 session key

任意一方的(x_c 或 x_s)都没有通过网络来发送,取而代之的,通过网络发送的是X_c = g^x_c mod n和X_s = g^x_s mod n(从数学原理上说:X_c很难逆向推出x_c)。且每个会话的密钥都是临时生成的,各不相同。因此私钥的泄漏不能解密旧报文。

DH算法,既不是对称加密,也不是非对称加密。

TLS

把上面提及的对称加密+非对称加密+数字证书+DH算法结合起来,就组成了TLS的基础。

TLS中,“加密套件”是一个打包的安全算法组合,它定义了通信双方如何:

- 建立密钥(密钥交换算法)

- 验证身份(认证算法)

- 加密数据(对称加密算法)

- 保证数据完整性(消息认证码算法 / MAC Algorithm 或 AEAD 模式下的哈希)

可以把它理解为一份“安全协议菜单”,双方在 TLS 握手时通过协商选定其中一个套件,后续通信就按照这个套件的算法规则来执行。

TLS1.2及更早的版本

<密钥交换算法>-<认证算法>-<对称加密算法>-<哈希算法> 例:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

TLS 1.3 精简了加密套件的结构:

- 不再单独指定密钥交换和认证算法(由握手阶段和证书类型决定),把密钥交换算法和认证算法 从加密套件里拆出来,通过 扩展字段(Extensions)来协商

- 加密套件只包含:

TLS_<对称加密算法>-<哈希算法> 例:TLS_AES_128_GCM_SHA256

TLS 1.3 不再在加密套件里写明 密钥交换算法 和 认证算法。这些被移出加密套件,单独通过握手过程协商:

- 密钥交换:统一采用 (EC)DHE(临时密钥交换),算法在 SupportedGroups 扩展里协商,比如 X25519、secp256r1。

- 认证算法:在 signature_algorithms 扩展里协商,比如 RSA-PSS、ECDSA。

小结:HTTPS地址栏的小锁从何而来?

人们在“发明算法—发现缺陷—改进—新的发明”的循环中历经多轮迭代。从对称加密到非对称加密,再到对称非对称的结合,数字证书,最终发明了HTTPS。

所谓HTTPS,即是把明文的HTTP通过TLS层的加密而来。 访问HTTPS的网站,浏览器地址栏会出现一把小锁,这意味着:

- 你与此网站的通信都是加密的

- 此网站的数字证书通过了校验,被认可。没有中间人劫持。

|

楚狐在线 - 资讯杂烩

楚狐在线 - 资讯杂烩 楚狐在线 - 资讯杂烩

楚狐在线 - 资讯杂烩